Указом Президента Российской Федерации от 11 сентября 2023 года Улан-Удэ присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В 2025 году в городском парке «Мемориал Победы» будет установлена стела трудовой доблести.

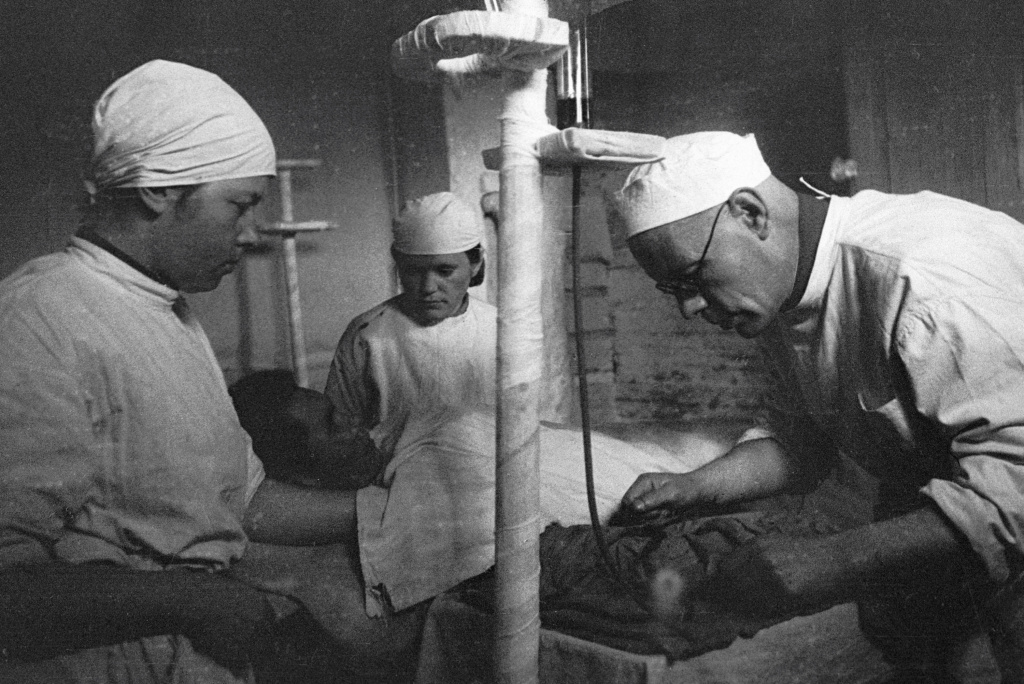

Столица эвакогоспиталей

В Бурятию, как и в другие удалённые регионы тыла, везли солдат с тяжёлыми ранениями и нуждающихся в длительном лечении. Соответственно, им требовался высокий уровень медицинского обслуживания. Так Улан-Удэ стал городом-эвакогоспиталем, на территории которого было развёрнуто 14 медицинских учреждений. Причём некоторые включали целые комплексы: от семи строений и более. Кроме того, эвакогоспитали находились в Кяхте, Бабушкине, Заиграево, Кабанске, Каменске, Танхое и других поселениях. В них работали лучшие врачи с других территорий. В то же время здесь активизировалась подготовка медицинских кадров, создавались санитарные дружины, сформированы два санитарных поезда, на курсах были подготовлены и отправлены на фронт сотни медсестёр. Всего здесь работало до полутора тысяч врачей, медсестёр и фельдшеров. Многие из них погибли, спасая жизни других.

Ещё до начала Великой Отечественной войны местные врачи приобрели ценный опыт после боёв на Халхин-Голе, откуда уже привозили раненых бойцов в действовавший в Улан-Удэ военный эвакогоспиталь.

С началом Великой Отечественной войны под эвакогоспитали оперативно были переоборудованы самые лучшие на то время помещения многих учреждений, школ, техникумов, оснащены специализированные кабинеты. И все четыре года лечение велось здесь в сверхштатном режиме, причём нередко проводились уникальные операции по передовым на то время методикам. Новые системы лечения раненых разрабатывались и успешно внедрялись, даже несмотря на дефицит медикаментов. Например, врач-окулист Екатерина Никифорова сделала более 700 успешных операций. При этом более 200 были сделаны впервые в Сибири и на Дальнем Востоке с применением тканевой терапии, что позволило вернуть зрение даже безнадёжно больным.

Через эвакогоспитали Улан-Удэ прошли более 30 тысяч раненых советских солдат и офицеров, около 9,5 тысячи из них вернулись в строй, 16 тысяч получили трудоспособность. Ухаживать за красноармейцами помогало местное население. Повсеместно было организовано шефство районов, организаций и школ над эвакогоспиталями. Горожане и жители близлежащих сёл принимали активное участие в организации госпиталей, приходили туда после своих рабочих смен, приносили мебель, бельё и домашнюю еду. Студенты и школьники помогали ухаживать за ранеными, писали письма их родным и близким, проводили концерты и лекции, читали книги. Благодаря такой заботе в палатах было по-домашнему уютно.

Труженики города, а в то время это были в основном старики, женщины и подростки, массово сдавали свою кровь. За годы войны жители Улан-Удэ сдали более 10 тысяч литров крови, спасшей тысячи солдатских жизней. А между своими рабочими сменами и по выходным дням горожане ещё выезжали на лесозаготовки, разгружали вагоны с углём и дровами для обеспечения теплом госпитальных зданий, а также помогали стирать бельё, чинили и штопали одежду раненых.

Настоящий трудовой подвиг совершили аграрии Бурятии. Колхозы и совхозы Улан-Удэнского района увеличили посевные площади, несмотря на нехватку рабочих рук и техники. За годы войны республика отправила на фронт 70 тысяч тонн зерна, 50 тысяч тонн мяса, 10 тысяч тонн молочных продуктов и тысячи тонн шерсти для шинелей. А жители Улан-Уде сдавали не только кровь, но и деньги. На пожертвования горожан были построены танковая колонна «Социалистическая Бурят-Монголия» и эскадрилья самолётов «Бурят-Монгольский колхозник».

Что касается промышленности, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод с началом войны сосредоточился исключительно на выпуске оборонной продукции. В 1941 году на базу завода прибыло оборудование Острогожского паровозовагоноремонтного, Рославского паровозовагонного, Люблинского литейно-механического, Ворошиловоградского и Харьковского паровозостроительных заводов. Рабочие за короткие сроки освоили выпуск новых грузовых вагонов, авиаремонтных и санитарных поездов, бронеплощадок. Отдельный цех производил снаряды, мины и миномёты. Только за первые два месяца войны завод в 2,5 раза увеличил выпуск спецпродукции, а в 1942 году две трети всей выпускаемой номенклатуры составляли боеприпасы и оружие. За военное время тружениками производства отправлено на фронт боеприпасов и вооружения более чем на 60 миллионов рублей, а также вагоны специального назначения на 4,5 миллиона рублей. Кроме этого, отремонтировано и возвращено в строй более 270 паровозов и 1,2 тысячи грузовых вагонов.

Широкое распространение получили комсомольско-молодёжные бригады, созданные из учащихся ремесленных училищ города. Так, воспитанники городского железнодорожного училища только в 1941 году провели капитальный ремонт 15 паровозов и 800 вагонов, перевыполнив план на 150–200 процентов. Женщины, заменившие ушедших на фронт мужчин, успешно осваивали производственные специальности, работали в депо, становились кочегарами и машинистами. Заводские рационализаторы только в 1942 году помогли сэкономить государству более 1,1 миллиона, а в 1945 году – более 1,8 миллиона рублей. К 1945 году на заводе трудились 4,5 тысячи стахановцев и ударников труда, выросло количество двухсотников и даже тысячников (рабочие, выполнявшие план на 200 и 1000 процентов, были зафиксированы случаи в 1,4 тысячи процентов!). Три раза за военное время завод завоёвывал переходящие Красное знамя Государственного комитета обороны, которое было передано предприятию на вечное хранение в сентябре 1945 года.

Более 4,5 тысячи рабочих завода ушли на фронт, 424 человека навечно остались на полях сражений. Два заводчанина – Сергей Орешков и Изот Вакарин – были удостоены звания Героя Советского Союза, а ещё пятеро отмечены орденом Боевого Красного Знамени. Те, кто остался, помимо ударного труда, вносили деньги в Фонд обороны страны, собирали и отправляли на фронт тёплые вещи и продукты. Всего было отправлено два вагона подарков – около восьми тысяч посылок. В 1942 году рабочий коллектив собрал в фонд помощи 3,7 миллиона рублей, в том числе 100 тысяч рублей на восстановление Сталинграда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1948 года завод был награждён орденом Ленина.

Другим крупным предприятием Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны стал авиационный завод № 99, введённый в эксплуатацию в 1939 году. С началом войны завод сосредоточился на ремонте истребителей И-16 и скоростных бомбардировщиков конструкции Поликарпова, а также авиационных двигателей. С 1941 года был освоен выпуск фюзеляжа и оперения бомбардировщика Пе-2. Всего за год было создано 165 комплектов для Пе-2, которые были направлены на Иркутский авиазавод. В 1942 году было поставлено 534 комплекта. С того же года завод начинает серийный выпуск истребителей Ла-5, на которых воевали трижды Герои Советского Союза Иван Кожедуб и Александр Покрышкин.

Улан-Удэ дал Красной Армии 283 самолёта Ла-5, что составило треть общего количества созданных крылатых машин этой модификации в годы войны. Летом 1944 года на заводе был налажен серийный выпуск более современного Ла-7. Помимо создания самолётов, завод производил ремонт повреждённых машин. Самолёты, выпущенные и отремонтированные Улан-Удэнским авиационным заводом, сражались в небе над Москвой, на Курской дуге, участвовали в боях за Севастополь, били врага в различных других сражениях. Несмотря на бронь от призыва, 1 084 заводчанина вступили в ряды Красной Армии. В боях за Родину от смертельных ран погиб начальник электроцеха Дарма Жанаев, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Помимо консервов, комбинат выпускал товары пищевого и технического ширпотреба на базе использованных производственных отходов. Всего было изготовлено 10 миллионов пуговиц, тысячи пар валенок, 20 тысяч метров приводного шнура и 350 тонн хозяйственного мыла. Комбинат неоднократно побеждал в социалистических соревнованиях, получал переходящее Красное знамя ГКО, которое было отдано комбинату на вечное хранение в 1946 году за вклад в снабжение продовольствием Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Материал подготовлен при поддержке Российского военно‑исторического общества

Материалы находятся в разработке