20 мая 2021 года Президент Российской Федерации подписал Указ о присвоении Тюмени почётного звания «Город трудовой доблести». 31 октября 2022 года в Тюмени была торжественно открыта стела трудовой доблести.

На земле, в воде и воздухе

В первой половине 1940-х годов Тюмень стала временной базой для десятков заводов и фабрик, эвакуированных из европейских регионов страны. Прибывавшие предприятия встраивались в уже имеющиеся или становились базой для новых отраслей промышленности, которые получили здесь бурное развитие уже в послевоенное время. К январю 1945 года выпуск тюменскими предприятиями промышленной продукции увеличился на 102 миллиона рублей (или на 77,2 процента) по сравнению с 1942 годом.

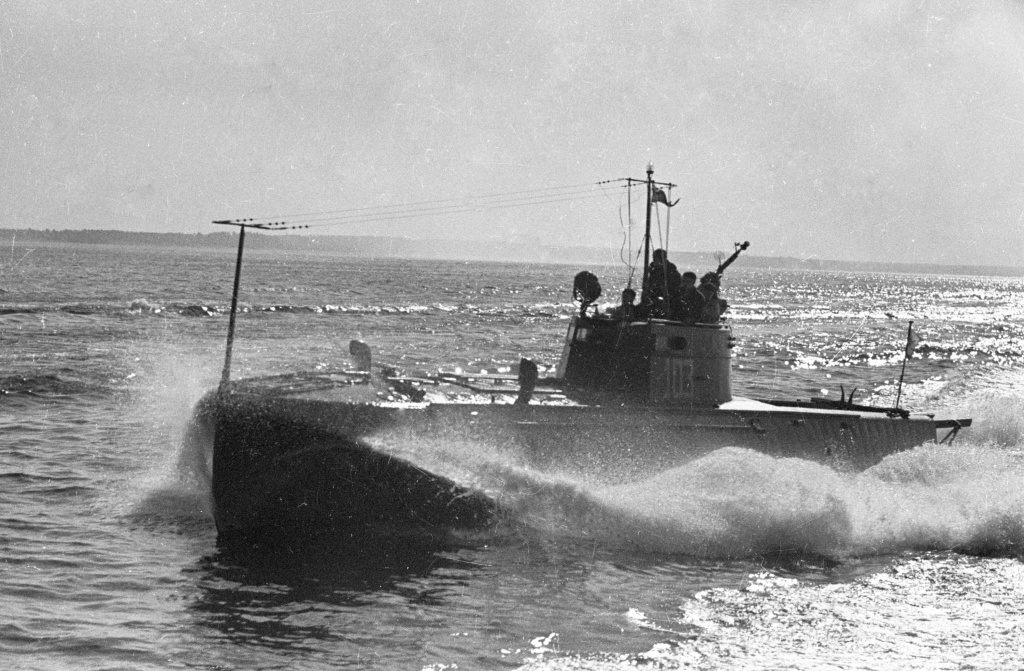

Важнейшим предприятием в годы войны стал тюменский судостроительный завод, который перешёл на выпуск военной продукции и был преобразован в завод № 639 Главного управления Наркомата судостроительной промышленности СССР. Летом и осенью 1941 года на тюменские судоверфи прибыло оборудование заводов из Ленинграда, Москвы, Керчи, Херсона, Рыбинска и Зеленодольска, и предприятие стало единственным в СССР изготовителем судов малого боевого флота – торпедных катеров, вооружённых торпедными аппаратами, зенитными пулемётами и глубинными бомбами. В том же году с керченского завода в Тюмень прибыл эшелон с 17 недостроенными катерами и группой рабочих, которые стали основой для начала постройки и сдачи торпедных судов Балтийскому и Черноморскому флотам. Уже к концу 1941 года были построены первые 16 торпедных катеров.

В заводских цехах также осуществляли ремонт повреждённых боевых машин, для чего был построен деревянный цех, трубогибочная мастерская, селитровые ванны для термообработки металла, рабочими были освоены литьё новых деталей, с которым до этого никто не имел дела, а также изготовление бронзовых гребных винтов. Благодаря рационализаторским предложениям удалось частично механизировать ручной труд, а также сэкономить сотни тысяч рублей.

Кроме того, на заводе было освоено производство миномётов, реактивных снарядов М-13 и полупонтонов с металлическим покрытием. Всего за годы войны завод выпустил 165 торпедных катеров, на которых в числе остальных воевали 12 Героев Советского Союза. Только 14 из них были подбиты. В свою очередь, тюменские катера потопили на Чёрном море 13 вражеских катеров и барж, а на Балтике – 13 тральщиков, семь сторожевых катеров, транспортов и два эскадренных миноносца. Кроме того, они участвовали в боях за освобождение Севастополя, Румынии, Югославии, входили в состав 1-й Краснознамённой ордена Нахимова I степени бригады торпедных катеров Балтийского флота. Четыре головных катера типа «Комсомолец» выполняли боевые задачи в Кронштадте. По воспоминаниям военных моряков, тюменские суда были манёвренными, быстрыми и обладали надёжной бронёй. Более 300 сотрудников предприятия удостоены наград «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Коллектив завода трижды награждался переходящим Красным знаменем Государственного комитета обороны СССР. В 1946 году это знамя было оставлено на постоянное хранение.

Тюмень помогала красноармейцам воевать не только на воде, но и в небе. С началом войны в город прибыл завод № 241 Наркомата авиационной промышленности СССР из подмосковного Раменского и столичное ОКБ № 31 Тушинского завода авиационной промышленности во главе с Олегом Антоновым. Новое предприятие получило название «завод № 241» (позже – Тюменский машиностроительный завод). Основной продукцией предприятия стали бесшумные планеры А-7 – идеальные машины для разведки, созданные гениальным Антоновым. Они могли перевозить в тыл врага и горючее, и десантников. Воздушные машины участвовали в военных операциях в районе Ржева, Вязьмы, под Ленинградом и помогали форсировать Днепр. Оригинальность конструкции заключалась в креплении планера к бомбардировщику, который «сбрасывал» его с грузом над вражеской территорией. За изобретение А-7 Антонов был награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «Партизану Отечественной войны» I степени и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

На нужды фронта работал также тюменский станкостроительный завод «Механик» (с марта 1942 года – завод № 762 Наркомата миномётного вооружения СССР). Он принял у себя в 1941 году оборудование и трудовой коллектив киевского завода «Красный экскаваторщик». Рабочие быстро освоили выпуск миномётов и мин калибра 82-мм и 120-мм, а также химических мин и корпусов гаубичных снарядов калибра 122-мм. Уже в октябре 1941 года было выпущено 4,5 тысячи корпусов мин и три тысячи корпусов артиллерийских снарядов. В начале января 1945 года по особому заданию правительства завод изготовил два фуговальных станка для лаборатории физика Игоря Курчатова, из которой впоследствии вырос Институт атомной энергетики.

В октябре 1941 года на базу тюменской мебельной фабрики был эвакуирован Московский химико-фармацевтический завод им. Льва Карпова, на базе которого был создан Тюменский химико-фармацевтический завод (завод № 39 Наркомата химической промышленности), выпускавший медикаменты, такие как сублимированный йод, соли кофеина, химически чистый хлористый натрий для физиологических растворов и другие препараты. Продукция завода поставлялась на заводы многих городов, а также на флот и пограничникам. Помимо этого, заводские химики изобрели способ очистки котлов местной ТЭЦ, которые из-за слоя накипи могли в любой момент выйти из строя суровой зимой 1943 года. Очистить котлы удалось всего за трое суток используя предложенную заводскими химиками «кислотную парку».

Мощный толчок получило в те годы зародившееся ещё перед войной движение двухсотников (труженики, выполнявшие план на 200 процентов и выше). Двухсотники вырастали до пятисотников и даже тысячников. В отсутствие мужчин, ушедших на фронт, к станкам встали женщины и вчерашние школьники, выросло и число комсомольско-молодёжных бригад. Так, по инициативе Марии Смирновой на тюменском заводе № 672 была создана женская бригада литейщиц, работавших не меньше мужчин. В сентябре 1941 года в городе было создано 59 бригад из учащихся города, в которых работали более двух тысяч мальчиков и девочек. А в октябре 1942 года на Тюменском фанерокомбинате по инициативе 11-летнего школьника Бори Ильинского была создана даже фронтовая пионерская бригада, участники которой после занятий собирали ящики-корпуса для мин ЯМ-5. Уже через месяц ребята перевыполнили план на 35 процентов.

Тюмень стала временным пристанищем не только для заводов, фабрик и их трудовых коллективов, но и для сотен детей. Так, в город прибыли 155 мальчишек и девчонок из блокадного Ленинграда, которых разместили в пригороде и о которых тюменцы заботились, как о своих собственных.

Уже на третий день войны в тыловом городе были развёрнуты эвакогоспитали для раненых красноармейцев, осенью прибыли госпитали из Харькова, Чернигова и с Кубани. Всего здесь в военные годы функционировало 11 госпиталей на 6 тысяч койко-мест, в которых работали более 60 врачей и сотни медсестёр и фельдшеров. Медучреждения Тюмени оказали помощь более чем 70 тысячам раненых советских солдат и офицеров, несмотря на нехватку медикаментов, оборудования, санитарного транспорта и продовольствия. Дефицит компенсировался умением и неравнодушием врачей и местных жителей, которые помогали ухаживать за больными и ранеными, массово сдавали кровь. За годы войны почётными донорами СССР стали 3,5 тысячи тюменцев.

В июле 1941 года в Тюмень из Москвы на спецпоезде было перевезено тело Владимира Ленина. Транспортировка стала настоящей секретной операцией, так как для поддержания необходимых условий был оборудован специальный вагон, а сопровождали тело вождя мировой революции охранники и специалисты лаборатории при Мавзолее.

Несмотря на трудности и лишения военных лет, жители города массово сдавали деньги и драгоценности на нужны Красной Армии. С июня 1941 по февраль 1943 года тюменцы собрали 14,22 миллиона рублей, на которые были построены авиаэскадрилья «Тюменцы – фронту» и несколько отдельных самолётов, бронепоезд, поезд-баня, танковые колонны «Омский колхозник» и «Боевые подруги». Почти шесть миллионов рублей были перечислены в Фонд обороны страны. В 1943–1944 годах Тюмень получила 11 благодарственных телеграмм от Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР И. В. Сталина за сбор средств. Кроме того, жители города отправили на передовую тысячи пар тёплой одежды и десятки тысяч посылок с провизией. Помогая освобождённому от блокады Ленинграду, тюменцы отправили 238 кошек и котов, которые спасли экспонаты Эрмитажа от полчищ крыс. Потомки тех сибирских котов до сих пор стерегут всемирно известный музей, находясь там на официальной службе.

Защищали храбрые сибиряки Родину от немецко-фашистских захватчиков и с оружием в руках. Во время войны свыше 11,5 тысячи мужчин города вступили в ряды Красной Армии. Практически каждый второй сложил голову на полях сражений. Всего из Обско-Иртышской области (куда до 1944 года входила Тюмень) на фронт ушли 250 тысяч человек. 97 человек за мужество и бесстрашие в боях с фашистами получили звание Героя Советского Союза, 14 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Материал подготовлен при поддержке Российского военно‑исторического общества

Материалы находятся в разработке