Остановившие смерть

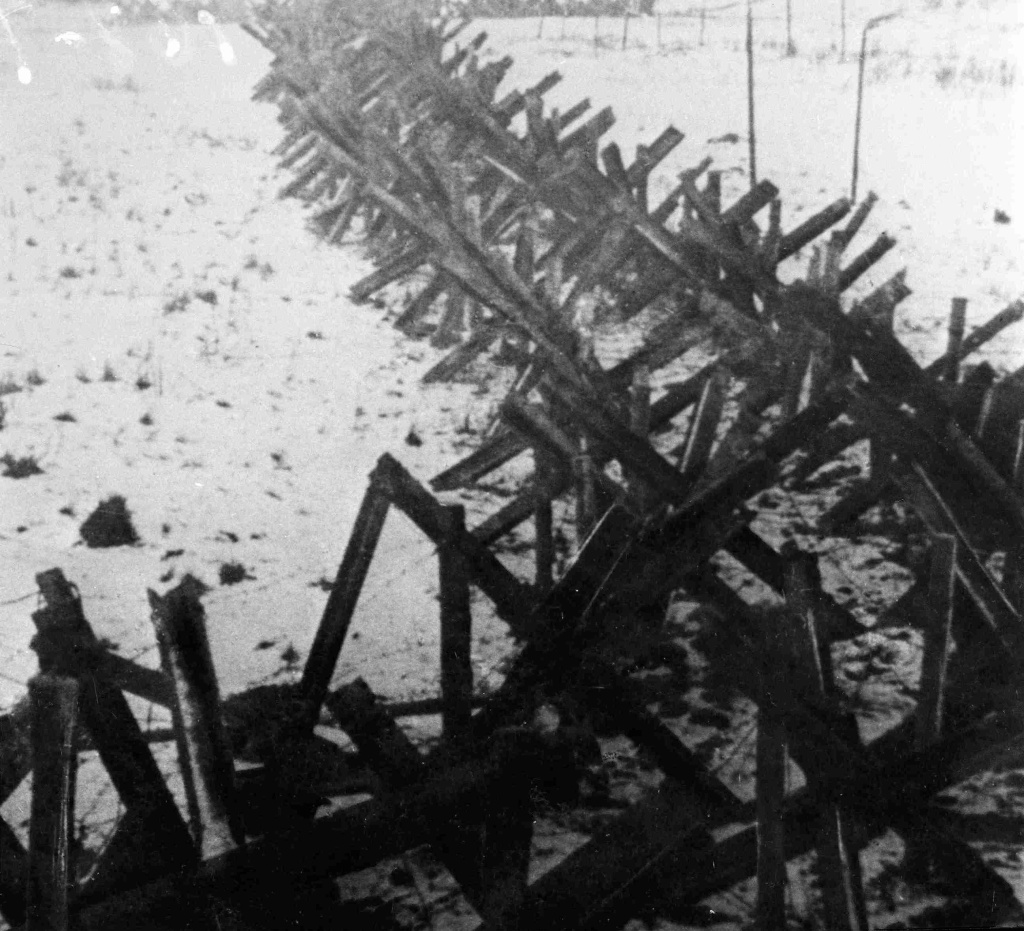

Подольск стал настоящим городом-крепостью, защищавшим столицу СССР с юга. Силами горожан и ополченцев вокруг Подольска в кратчайшие сроки было возведено 16 баррикад с огневыми точками, 273 боевых укрепления, выкопаны противотанковые рвы и 16 километров окопов, сделано шесть лесных завалов протяжённостью 8 километров. Кроме того, силами горожан было возведено два дополнительных моста через реку Пахру и проложены две узкоколейные железнодорожные ветки от мест заготовки дров до города.

Более 40 тысяч жителей Подольска вступили в ряды Красной Армии в период с 1941 по 1945 год. Свыше 20 тысяч остались на полях сражений, отдав свои жизни за Родину. Всего на территории Подольска и Подольского района были сформированы свыше 100 воинских соединений. В самые страшные месяцы Великой Отечественной войны в Подольске был сформирован батальон народного ополчения, который вошёл в состав стрелковых дивизий Кировского района Москвы, а также истребительный батальон, боровшийся с диверсантами, охранявший важные объекты городской инфраструктуры, помогавший милиции поддерживать общественный порядок. Рубежи родного города защищал отдельный рабочий полк, составленный из рабочих Подольского мехзавода. Кроме того, были сформированы городские и районные партизанские отряды, на счету которых много ценных сведений и разведданных, доставленных в штаб 43-й армии, а также многочисленные диверсии в тылу фашистов.

Золотыми буквами в летопись страны вписали свои имена молодые курсанты Подольского пехотного училища, которые в октябре 1941 года в составе 43-й армии ценой 2,5 тысячи жизней остановили врага на южных подступах к Москве.

За годы войны 60 жителей Подольского района (среди них 32 подольчанина) были удостоены звания Героя Советского Союза, а шесть человек стали полными кавалерами ордена Славы. Всего медалями и орденами за боевую доблесть были отмечены более 10 тысяч жителей Подольска.

Несмотря на бомбёжки и трудности, ни на минуту не остановились городские предприятия, перешедшие на выпуск военной продукции. Так, Подольский машиностроительный завод им. Орджоникидзе, до войны выпускавший продукцию для железнодорожного транспорта, с началом войны перешёл на изготовление бронекорпусов для танков Т-34, Т-40, а также для водоплавающих танков Т-38. Кроме того, завод производил фюзеляжи для самолётов Ил-2 и корпуса для реактивных установок «катюша». В середине октября 1941 года завод был эвакуирован в Свердловск (сегодня Екатеринбург), в Подольске осталось только оборудование для производства бронепоездов, противотанковых ежей и подков для лошадей. Созданный на подольской земле всего за один месяц в результате практически ручного труда заводчан бронепоезд «Подольский рабочий», переданный военным 31 декабря 1941 года, прошёл славный боевой путь до Берлина.

На свободных территориях завода им. Орджоникидзе в феврале 1944 года разместился Бердянский механический завод, который выпускал раскройно-заготовительное оборудование, в том числе гильотинные ножницы для механической резки металла и стружкодробильные устройства. Здесь же в 1942 году расположился Таганрогский завод «Красный котельщик», выпускавший паровые котлы. Первую продукцию он выдал в августе 1942 года, а за восемь месяцев 1943 года рабочие создали 12 агрегатов суммарной производительностью 850 тонн пара в час. За успешную работу завод был удостоен переходящего Красного знамени Государственного комитета обороны.

Всего в военные годы Подольский машиностроительный завод, объединивший на своей территории три производства, оснастил бронезащитой свыше 20 тысяч боевых самолётов, изготовил 147 паровых котлов для тепловых станций, также произвёл более двухсот бензовозов и водомаслозаправщиков, 70 гильотинных ножниц для резки металла, 13 стружкодробилок. Для подмосковных колхозов и совхозов было изготовлено 120 тысяч лемехов, 10 тысяч ступиц ведомого диска, 1 200 коллекторов и многое другое оборудование.

В октябре 1941 года из Подольска в Ижевск, Красноуфимск и казахстанский Кокчетав были эвакуированы основные мощности Подольского механического завода им. Калинина – почти 5 тысяч единиц оборудования, а также рабочие. Оставшиеся в Подольске специалисты смогли запустить одну из плавильных печей литейного цеха и наладить производство кирок, лопат, окопных печей и другой продукции. Здесь же ремонтировались фронтовые автомобили. Впоследствии завод приступил к выпуску самозарядных винтовок, снарядов для «катюш», 82-мм мин и другого вооружения. В 1942 году объёмы производства выросли в пять раз по сравнению с 1941 году, а в 1943-м этот показатель вырос в два раза по сравнению с прошлогодним.

В июле 1941 года в Барнаул и Новосибирск были эвакуированы мощности Климовского специализированного патронного завода (завод № 188), которые стали основой для будущих Барнаульского и Новосибирского патронных заводов. Однако уже в 1942 году в оставшихся в Подольске цехах было возобновлено производство патронов, а также разработка новых боеприпасов и оборудования. Инженеры завода во главе с советским учёным Львом Кошкиным разработали и внедрили новую технологию производства патронов – с помощью роторных машин, которые позволяли давать до 200 патронов в минуту. Широкое внедрение роторных линий помогло преодолеть патронный голод, который испытывали красноармейцы в первые месяцы войны. В 1944 году заводское КБ было преобразовано в отдельное Центральное конструкторское бюро № 3, позже ставшее знаменитым конструкторским бюро автоматических линий (КБАЛ) им. Л. Н. Кошкина.

Климовский машиностроительный завод, выпускавший до войны ткацкое оборудование, с 1941 года развернул производство военной продукции – 82-мм мин, реактивных снарядов для реактивных миномётов «катюша», а также печек «буржуек», противотанковых ежей, лопат и многого другого. Швейный цех шил халаты и белье для госпиталей, маскировочные халаты для бойцов.

За трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны, успешное выполнение правительственных заданий по освоению новых видов оборонной продукции орденами Трудового Красного Знамени награждены механический завод имени Калинина и Климовский машиностроительный завод, орденом Отечественной войны I степени – коллектив Климовского штамповочного завода.

Кроме того, в военные годы на Климовском штамповочном заводе был освоен полный цикл изготовления патронов для пистолетов ТТ. Подольский цементный завод начал изготовление жизненно необходимых для обороны города и Москвы противотанковых надолбов. Столярный цех Климовской фабрики игрушек начал производство санитарных носилок, лыжных палок, костылей, вскоре было освоено производство валяной обуви. Городские швейные мастерские организовали пошив телогреек, ватных брюк, нательного белья для красноармейцев.

В отсутствие десятков тысяч мужчин, ушедших на фронт, у станков и в цехах их место заняли женщины и подростки – вчерашние школьники и учащиеся ремесленных училищ. Помимо работы по «взрослым» нормам и перевыполнения планов, они собирали средства на приобретение вооружения для Красной Армии, строительство торпедных катеров «Молодой патриот» и «Московский ремесленник», а также помогали раненым, собирали фронтовикам подарки.

Самоотверженно выполняли свой долг подольские медики. В городе и его окрестностях было развёрнуто более 30 госпиталей (пять – непосредственно в Подольске). Городской эвакогоспиталь № 1857 под руководством знаменитого хирурга, заслуженного врача РСФСР Николая Маштакова за годы войны принял и излечил почти 140 тысяч раненых и больных.

В военные годы в Подольске базировалась Центральная женская школа снайперской подготовки, где за 37 месяцев было подготовлено 1 885 снайперов, которые уничтожили около 12 тысяч фашистов. 185 девушек-снайперов погибли в борьбе с врагом. 128 девушек за свои боевые подвиги были награждены орденами Славы разных степеней, а шестеро удостоены звания Героя Советского Союза.

Материал подготовлен при поддержке Российского военно‑исторического общества

Материалы находятся в разработке