Несмотря на всю жестокость немецкого оккупационного режима, латыши самоотверженно боролись за свою свободу и независимость. На территории страны развернулось активное партизанское движение. А те, кому удалось сбежать из оккупированной страны, вступали в ряды красноармейцев и с полной самоотдачей участвовали в боевых действиях против вермахта.

В историю навсегда войдут героизм и мужество небольшого гарнизона красноармейцев, которым удалось в условиях полного окружения с 23 по 29 июня 1941 года держать оборону города-порта Лиепаи. Советских солдат поддержали рабочие городских предприятий во главе с Артурсом Петерсонсом и комсомольцы во главе с Микелисом Букой и Янисом Зарсом. Историки называют оборону Лиепаи латышской Брестской крепостью – там красноармейцы нанесли существенный урон врагу и затормозили наступление немцев в Курляндии. И всё же силы были не равны, и вермахту удалось уже к 8 июля занять всю территорию Латвийской ССР.

Освободить «жизненное пространство»

Очень скоро даже те, кто приветствовал приход к власти фашистов, осознали, что ничего хорошего латвийским гражданам – ни богатым, ни бедным – оккупация не принесёт. Германия планировала полностью лишить Латвию и другие страны Балтии какого-либо национального самосознания, превратив их фактически в свои колонии. Так, в документах, подготовленных одним из главных идеологов фашистов Альфредом Розенбергом (он курировал все вопросы, связанные с восточноевропейскими областями), говорилось, что Прибалтика должна стать «жизненным пространством Великой Германии». Предполагалась «серьёзная германизация местного населения и освежение крови». Фашисты стремились оставить только «подходящих в расовом отношении элементов», а все «нежелательные элементы» должны были быть безжалостно уничтожены. Также была запланирована широкая колонизация Прибалтики немецкими гражданами.

Так, уже к 1 сентября 1941 года на территории Латвии были зверски убиты более 30 тысяч «нежелательных элементов» (ими фашисты считали прежде всего евреев), а также несколько тысяч бывших советских работников, членов их семей и активистов. И это было только началом: в октябре 1941 года вблизи города Саласпилс немцы организовали концентрационный лагерь Куртенгоф. За все годы гитлеровской оккупации здесь погибли 100 тысяч человек – советские военнопленные, гражданские лица, включая около 7 тысяч детей. Всего же на территории Латвии в годы Великой Отечественной войны было создано 23 концентрационных лагеря, 48 тюрем и 18 еврейских гетто.

Историки подсчитали, что за годы немецкой оккупации население Латвии уменьшилось более чем на 400 тысяч человек (20% от довоенного уровня). Кроме того, нацисты убили 313 798 советских граждан, 330 тысяч советских военнопленных, а 279 615 человек были угнаны на принудительные работы в Германию.

Что касается экономики страны, то немцы полностью подчинили её задаче укрепления военной и экономической мощи Германии. 18 августа 1941 года все предприятия и земли Латвии были объявлены собственностью германского государства. Официальным языком стал немецкий. Деятельность всех крупных латышских предприятий контролировалась немецким руководством. Промышленные предприятия были загружены на 70–80% оборонными заказами для нужд фронта, продукция сельхозпредприятий вывозилась в огромных объёмах в Германию. Латвийское же население обеспечивалось по остаточному принципу: для обычных граждан была разработана карточная система.

Во имя Победы

Латышский народ не собирался мириться с оккупационным нацистским режимом. Тысячи латышей предпочли с оружием в руках воевать за возвращение свободы – плечом к плечу с другими народами СССР. Так, уже 3 августа 1941 года было сформировано первое национальное воинское подразделение в составе Красной Армии – 201-я Латвийская стрелковая дивизия. В неё записывались добровольцы, которым удалось эвакуироваться из Латвийской ССР до её оккупации фашистами: бывшие милиционеры, бойцы рабочей гвардии, гражданские служащие и другие. Уже к концу 1941 года численность дивизии достигла более 10 тысяч человек.

Добровольцы Латвийской стрелковой дивизии приняли активное участие в боях при обороне Москвы. Они стойко сражались с немецкими захватчиками под Наро-Фоминском, у Старой Руссы, Демьянска. (В память о тех событиях до сих пор одна из железнодорожных станций под Наро-Фоминском носит название Латышская.) За отвагу и мужество, проявленные в боях под Москвой, в 1942 году 201-я стрелковая Латышская дивизия была удостоена звания Гвардейской и переименована в «43-ю Гвардейскую латышскую стрелковую дивизию».

В 1943 году в составе Красной Армии появилось ещё одно национальное подразделение – 1-й ночной бомбардировочный авиационный Латышский Режицкий полк. В основном его составляли лётчики бывшей латвийской армии. Полк успешно действовал вплоть до последних дней войны: за всё это время экипажи совершили более 6 тысяч боевых вылетов, уничтожили более 40 самолётов, 58 артиллерийских батарей, 834 автомашины, 31 железнодорожный вагон, а также множество мелкой техники и живой силы противника.

В 1944 году была создана вторая, 308-я Латышская стрелковая дивизия. Вместе с первой она была объединена в 130-й Латышский стрелковый корпус. Начиная с лета 1944 года корпус активно участвовал в боях за освобождение Латвии от немецких оккупантов, за эти заслуги он награждён орденом Суворова II степени.

Всего же в боях за Латвию в период войны погибло около 150 тысяч советских воинов. 28 латышей удостоены звания Героя Советского Союза (некоторые посмертно). Среди них были лётчик капитан Александр Груздинь, политрук роты тяжёлых танков 2-й танковой бригады Южного фронта Владимир Витынь, командир 120-й гвардейской стрелковой дивизии, генерал-майор Ян Фогель, командир 6-й понтонно-мостовой бригады Резерва Главного командования гвардии полковник Ян Берзинь, проявившие героизм при форсировании Днепра осенью 1943 года Иван Круминь и Альберт Кронит и другие.

В тылу врага

Из-за внезапности нападения гитлеровской Германии на территорию СССР и быстрого продвижения немцев в Прибалтике, из Латвии успело эвакуироваться сравнительно небольшое количество граждан – по разным оценкам, от 45 тысяч до 53 тысяч человек. Многие из тех, кто остался, предпочли противодействовать оккупационному режиму путём подпольной борьбы. Так, уже в июле 1941 года в Риге была создана подпольная группа, в которую вошли около 100 комсомольцев во главе с Янисом Антоном. Аналогичные подпольные группы сформировались в Лиепае и Даугавпилсе. Правда, эти и другие стихийно образовывавшиеся ячейки сопротивления очень быстро обнаруживали сотрудники гестапо, а их участники подвергались репрессиям.

В августе 1941 года вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР с поручением к латвийским партийным органам – «приступить к формированию партизанских отрядов и групп для действий в тылу врага». В 1942 году в Москве прошли специальную диверсионную подготовку около 700 латвийских коммунистов и комсомольцев. После переброски в Латвию они создали Рижский подпольный центр, к которому присоединилась местная комсомольская группа во главе с Арвидом Редниексом. Задачей центра стала организация всех подпольных групп на территории Латвии.

Подготовка и тщательное планирование сразу же дали первые крупные успехи. Например, 7 июля 1942 года бойцам Рижского подпольного центра удалось взорвать 9 тысяч тонн боеприпасов на военном складе в Цекуле. А в сентябре – взорвать эшелон с боеприпасами на станции Югла.

Помимо Рижского подпольного центра, в Латвии действовали и другие партизанские организации. Например, группой «Народные мстители» из 170 человек руководил бежавший из плена бывший актёр ленинградского ТЮЗа Иван Маширов. А студенты Латвийской академии художеств создали подпольную группу «Борьба», её возглавил театральный режиссер Леонид Лейманис.

В период 1941–1944 годов в составе советских партизанских и диверсионных групп действовало около 20 тысяч человек. Они внесли огромный вклад в освобождение Латвии от фашистского режима. Партизаны собирали и передавали советскому командованию разведданные о передвижениях немецкой армии, местонахождении аэродромов, техники и других объектов. Устраивали диверсии: за время оккупации пустили под откос 279 воинских эшелонов, сбили шесть самолётов, взорвали 53 моста, повредили тысячи складов с оружием, продовольствием, амуницией. На счету подпольщиков также около 30 тысяч уничтоженных солдат и офицеров вермахта, СС и латышских коллаборационистов, перешедших на сторону врага.

Кроме того, партизаны вели активную пропагандистскую работу, издавали подпольные газеты и журналы, помогая информировать население о реальном положении на фронте в противовес заверениям гитлеровцев о скорой и окончательной победе Третьего рейха. В историю Победы навсегда вошло имя смелой латышской девушки Ольги Грененберг: она работала в аптеке и параллельно издавала листовки на русском и латышском языках. Ольга смогла вести подпольную деятельность на протяжении почти 900 дней (с осени 1941 года до 1944-го). К сожалению, эсэсовцы раскрыли её и расстреляли.

В общей сложности во время оккупации в Латвии были раскрыты и казнены 6 тысяч участников партизанского движения и подпольных групп.

Долгожданная Победа

Летом 1944 года Советская Армия начала освободительную операцию по освобождению Латвийской ССР от немецких оккупантов. Процесс шёл очень тяжело: понимая, что отступать некуда, положение на фронте становится всё тяжелее, гитлеровцы бились до самого конца. В октябре 1944-го была освобождена большая часть территории Латвийской ССР, включая Ригу. Однако на некоторых территориях бои продолжались вплоть до мая 1945 года.

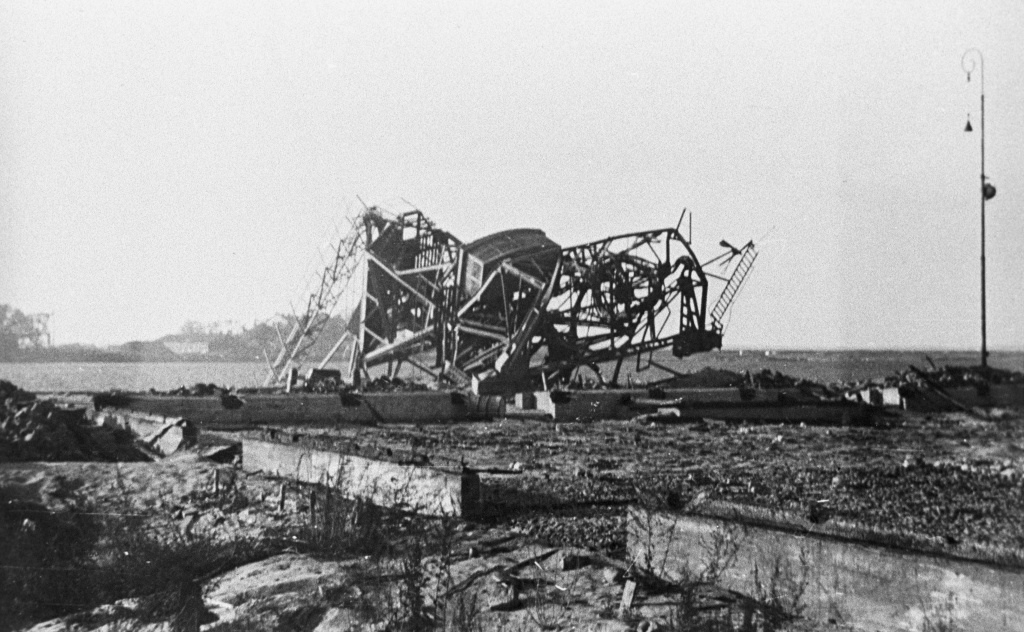

Понимая, что терять уже нечего, фашисты попытались нанести максимальный ущерб инфраструктуре Латвии. Они взорвали многие промышленные предприятия, вывели из строя электростанции, железнодорожные пути, разрушили до состояния руин такие города, как Елгава, Даугавпилс, Резекне, Балвы, Валмиера. Общий ущерб экономике Латвийской ССР в период немецкой оккупации оценивается в 20 миллиардов советских рублей.

Материал подготовлен при поддержке Российского военно‑исторического общества