Слухи среди руин

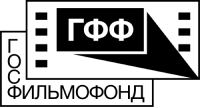

Историки до сих пор спорят, была ли бомбардировка Дрездена продиктована военной необходимостью или это был акт устрашения СССР, который должен был «показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС» (так позднее писали в документах). Однако, когда войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева впервые вступили в Дрезден, вместо изящных памятников барочной архитектуры, которыми была знаменита на весь мир Северная Флоренция, их встретили лишь тлеющие руины.

15 февраля 1945 года Дрезден представлял собой апокалиптическое зрелище. Город лежал в огне и развалинах. Скрупулёзная немецкая полиция быстро подсчитала, что в городе сгорело 12 тысяч зданий. В том числе 24 банка, 26 зданий страховых компаний, 31 торговая лавка, 6 470 магазинов, 640 складов, 256 торговых залов, 31 гостиница, 26 трактиров, 63 административных здания, 11 церквей, 60 часовен, 50 культурно-исторических зданий, 3 театра, 18 кинотеатров, 19 больниц, 39 школ, 5 консульств, зоологический сад, водопроводная станция, железнодорожное депо, 19 почтамтов, 4 трамвайных депо, 19 судов.

Вот как описывает этот момент в своей книге-мемуарах «Сорок пятый» маршал Иван Конев: «Дрезден предстал перед нами в страшных развалинах… Когда мы увидели разрушенный с особенной беспощадностью исторический центр города, нас сразу же заинтересовало, где и в каком состоянии находится знаменитая Дрезденская галерея. До меня уже дошли слухи, что сокровища её куда-то спрятаны, а здание, где находилась галерея, разворочено так, что даже узнать его невозможно. Что последнее соответствует истине, я убедился, проезжая по городу».

Благодаря этим слухам появилась надежда, что бесценные картины ещё можно спасти. И перед Красной Армией была поставлена задача – в короткие сроки отыскать и спасти экспонаты галереи. Маршал Конев поручил заниматься поисками картин младшему лейтенанту Леониду Рабиновичу, служившему в 164-м рабочем батальоне 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. В помощь ему были выделены нескольких бойцов.

Рабинович был выпускником Киевского художественного института и до войны работал художником-оформителем. Он знал, что именно находилось в Дрезденской галерее, и лучше других понимал, что именно нужно искать и какую ценность представляют собой её фонды. Кроме того, Рабинович прекрасно владел немецким и мог подробно расспросить уцелевших жителей о пропавших шедеврах. Для начала он собрался побеседовать с каждым, кто имел хоть какое-то отношение к галерее.

«Русские получат здесь смерть, голод и крыс!»

После войны в своей автобиографической повести «Семь дней» (она была написана под псевдонимом Леонид Волынский) лейтенант Рабинович подробно опишет ход поисков Дрезденской картинной галереи, которые газета «Зюддойче Цайтунг» назвала «самым захватывающим дыхание детективом двадцатого столетия».

Первой зацепкой стало знакомство с хранительницей музея изобразительных искусств Альбертинум Рагной Энкинг. Она рассказала, что как только в январе 1945 года началось наступление русских войск, музеи закрыли, вокруг них была выставлена охрана, а по ночам к воротам подъезжали грузовики. «Русские получат здесь смерть, голод и крыс!», – передала хранительница цитату одного из нацистов. Она высказала предположение, что ценности могут быть спрятаны в подвале Академии художеств над Эльбой: в феврале 1945-го туда то и дело подъезжали грузовики с кирпичами и цементом. Говорили, что якобы расширяют бомбоубежище. Но когда фрау Энкинг впоследствии как-то раз спустилась в подвал, там всё оставалось так же, как и раньше.

Леонид Рабинович вместе с командой бойцов немедленно отправились в академию. И там действительно в подвале на одной из стен обнаружили кусок отличающейся по цвету штукатурки. Аккуратно разобрали стену, за которой оказался туннель, где стояли ценнейшие античные скульптуры. А между ними – шесть ящиков взрывчатки. «Достаточно было одного поворота подрывной машинки, чтобы всё здесь превратилось в груду бесформенных, заваленных камнем обломков», – писал позже в своих воспоминаниях офицер.

В самом конце туннеля солдаты нашли шкаф-секретер, в котором хранилась картотека с подробным перечислением картин Дрезденской галереи. И самое главное – в нижнем ящике секретера лежал лист бумаги с нанесёнными на нём непонятными метками и надписью «Секретно».

Немая карта

Ключом к разгадке оказалась нарисованная вдоль всего листа длинная изгибающаяся полоска. Сопоставив находку с реальной картой, красноармейцы догадались, что извилистая полоса – это очертания реки Эльбы. А разбросанные слева и справа от полоски значки на листе совпадали с реальными населёнными пунктами. Другими словами, это была «немая карта».

Одна из точек находилась как будто бы в чистом поле, примерно в 32 километрах к югу от Дрездена. Приехав туда, Леонид Рабинович на некоторое время засомневался, правильно ли удалось разгадать значения символов на карте: вокруг были лишь зелёные поля и редкие деревья. Пришлось расспрашивать жителей ближайшего села, нет ли в этих полях чего-то особенного. И один старик рассказал, что раньше неподалёку разрабатывали каменоломни.

Драгоценные находки

Зайдя в каменоломню, на ржавых рельсах красноармейцы обнаружили товарный вагон. Открыв дверь и наугад вскрыв первый попавшийся ящик, солдаты увидели золочёную раму и покрытое толстым слоем пыли полотно.

«Это был глубокий туннель, точнее говоря, штольня, заброшенная давным-давно. Когда-то добытый песчаник подвозился к выходу при помощи вагонеток. Теперь мы бежим, спотыкаясь в темноте о шпалы; в глубине штольни, на ржавых рельсах стоит вагон. Обычный тёмно-красный товарный вагон узкоколейного типа. Мы взбираемся внутрь. Прямо против двери плоский некрашеный ящик, уходящий под самую крышу. Справа у стены тускло блеснуло золото массивной рамы. На холсте лежит непроницаемо толстый слой пыли.

Присев на корточки, наугад протираю поверхность холста рукавом гимнастёрки. И тут, будто в медленно оттаивающем окошке, появляется лицо. Знакомое, близкое, радостное, улыбающееся, озарённое своим собственным, неповторимым светом лицо.

– Рембрандт! –кричу я что есть силы и, сорвав с головы пилотку, протираю весь холст.

Это был знаменитый “Автопортрет с Саскией” – одно из самых жизнерадостных творений Рембрандта».

Вслед за первой картиной нашли и другое полотно художника – «Похищение Ганимеда». Затем увидели «Спящую Венеру» Джорджоне и «Святую Инессу» Хосе де Риберы. А в отдельном ящике, запертом на несколько замков, лежала одна из самых известных в мире картин – «Сикстинская Мадонна» Рафаэля.

За вагоном, уже без всяких ящиков, прислонённые к сырым каменным стенам штольни стояли другие полотна – всего около 200. Картины были найдены очень вовремя: на них уже были капельки влаги. Совсем скоро бесценные полотна могли бы погибнуть, покрывшись грибком и превратившись в труху.

Так немая карта помогла красноармейцам и присоединившейся к ним руководителю трофейной бригады Наталье Соколовой найти и другие тайники нацистов. Только на чердаке замка Веезенштайн в невыносимой духоте, под раскалившейся от солнца крышей, лежали более 300 картин Веласкеса, Креспи, Караччи, Вермеера и Тициана. В заминированных казематах крепости Кёнигштайн нашим солдатам с риском для жизни удалось извлечь дрезденскую коллекцию пастелей. Но в самом ужасном состоянии находились картины, найденные в полузатопленной известняковой шахте Покау-Ленгефельд на глубине 52 метров: в той части штольни, куда нацисты сбросили полотна Рубенса, Ван-Дейка, Гольбейна-младшего, Корреджо и других, быстро скапливалась вода. Местами на картинах уже начала отслаиваться краска. И вся шахта тоже была обложена взрывчаткой.

Десять лет реставрации

Многие картины пострадали в нацистских тайниках от сырости или чрезмерной жары и нуждались в особых условиях хранения. Но обеспечить их в разбомблённом Дрездене, где даже электроснабжение восстановили не сразу, было невозможно.

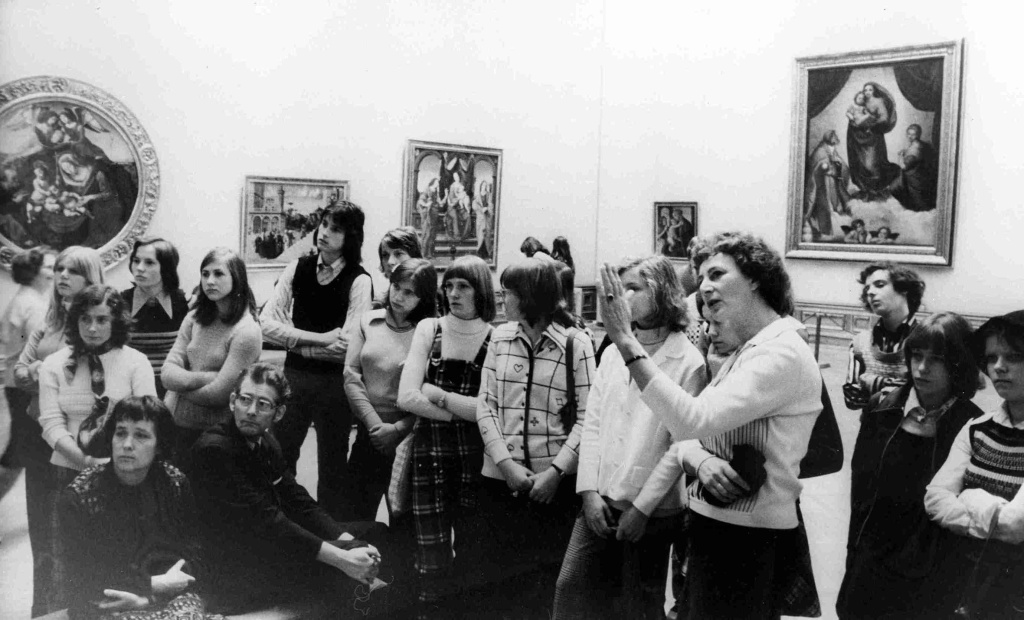

Тогда приняли решение перевезти найденные сокровища Дрезденской галереи для реставрации в Москву – в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Как писала позднее директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Антонова, в то время реставрационная мастерская музея «напоминала полевой госпиталь»: почти все картины прибыли из Германии «с повязками» на наиболее повреждённых местах. Реставрация была долгой: некоторые картины были написаны на деревянных досках, пришлось ждать два-три года, чтобы толстое дерево высохло, потому что искусственно его нельзя было сушить. Наиболее сложные и трудные работы выполнялись старшим реставратором музея художником Павлом Кориным.

В 1955 году в ГМИИ имени А. С. Пушкина с огромным успехом прошла выставка картин Дрезденской галереи: советские граждане приезжали со всех концов страны и выстаивали огромные очереди. В том же году был подписан акт о передаче ГДР 1 240 картин, которая началась уже 25 августа. А в следующем, 1956 году в восстановленном крыле Дрезденской картинной галереи была вновь открыта экспозиция шедевров мировой живописи, которые фашистский режим едва не обрёк на вечное забвение. Целиком коллекция вернулась в Дрезден в 1958 году, после того как часть полотен прошли дополнительную реставрацию.

Материал подготовлен при поддержке Научно-исследовательского института военной истории ВАГШ ВС РФ